はじめに

本記事では、VBA/VB6のOracle接続方式をOO4O(Oracle Objects for OLE)からOLEDB(ADODBプロバイダー)に変換するプロジェクトについて紹介します。Claude CodeとMCP(Model Context Protocol)を活用し、1か月で41件のプロジェクト変換を実現しました。

通常であれば7人月以上かかる約6,800行の改修を、わずか0.75人月で完了。IPA基準比で約90%の工数削減、生産性は約19倍を達成しました。

第1章:背景と課題

OO4O(Oracle Objects for OLE)とは

OO4Oは、VBAやVB6からOracleデータベースに接続するためのCOMコンポーネントです。1990年代後半から2000年代にかけて、Excel VBAやVB6アプリケーションでOracle接続を行う際の標準的な手法として広く使われてきました。

' OO4Oによる接続例

Dim OraSession As OraSession

Dim OraDatabase As OraDatabase

Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")

Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("ORCL", "user/pass", 0)

OO4Oサポート終了の影響

Oracleは既にOO4Oのサポートを終了しており、新しいOracle Clientには同梱されなくなっています。これにより、以下の問題が発生します:

- 新しい環境でOO4Oを使用したアプリケーションが動作しない

- セキュリティパッチが提供されない

- 64bit環境での制約

手作業での変換が現実的でない理由

今回の対応では、OO4Oを使用したExcel VBAツールが多数存在していました。これらを手作業で変換しようとすると:

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| コード量 | 1ファイルあたり数百〜数千行、全体で数万行 |

| 変換パターンの複雑さ | DB接続、RecordSet、トランザクション、ストアドプロシージャ等、多岐にわたる |

| 型変換の罠 | OO4OとADODBでNUMBER型の返却値が異なる(後述) |

これを人手で行うのは現実的ではありませんでした。

第2章:プロジェクトの大前提 ― すべてバイブコーディング

変換システム自体もAIに作らせた

本プロジェクトの最大の特徴は、変換システム自体をAIに作らせたことです。いわゆる「バイブコーディング」で、以下のすべてをClaude Codeに生成させました:

| 成果物 | 説明 |

|---|---|

| MCPサーバー(excel-pywin32) | Excel VBAファイルの読み書き、参照設定変更 |

| MCPサーバー(oracle-metadata) | Oracleのテーブル/プロシージャ定義検索 |

| エージェント定義ファイル(CLAUDE.md) | フェーズ管理、変換ルールの定義 |

| サブエージェントファイル | oracle-analyze, oracle-convert, oracle-comment等 |

| チェックロジック | 各フェーズの品質検証 |

| レポートテンプレート | 分析結果、変換結果のレポート形式 |

| 自動テストコード | MCPツールの動作確認テスト |

人間がやったこと

人間の役割は限定的でした:

最初の変換指示を出す

- 「このExcelファイルのOO4OをOLEDBに変換して」

各工程の成果物をチェック・承認する

- WinMergeで3点比較:変更前 / 変更後 / インポート後再エクスポート

- 意図しない変更がないか確認

入れ子構造

バイブコーディングで「開発ツールを開発する」という入れ子構造が生まれました:

人間 → 要件を言語化 ↓ AI → MCPサーバーを生成 AI → エージェント定義を生成 AI → テストコードを生成・実行 ↓ AI → 生成したツールを使って変換を実行 ↓ 人間 → 成果物をレビュー・承認

AIが作ったツールをAIがテストし、AIが使う。人間は指示と承認のみ。

第3章:解決アプローチ

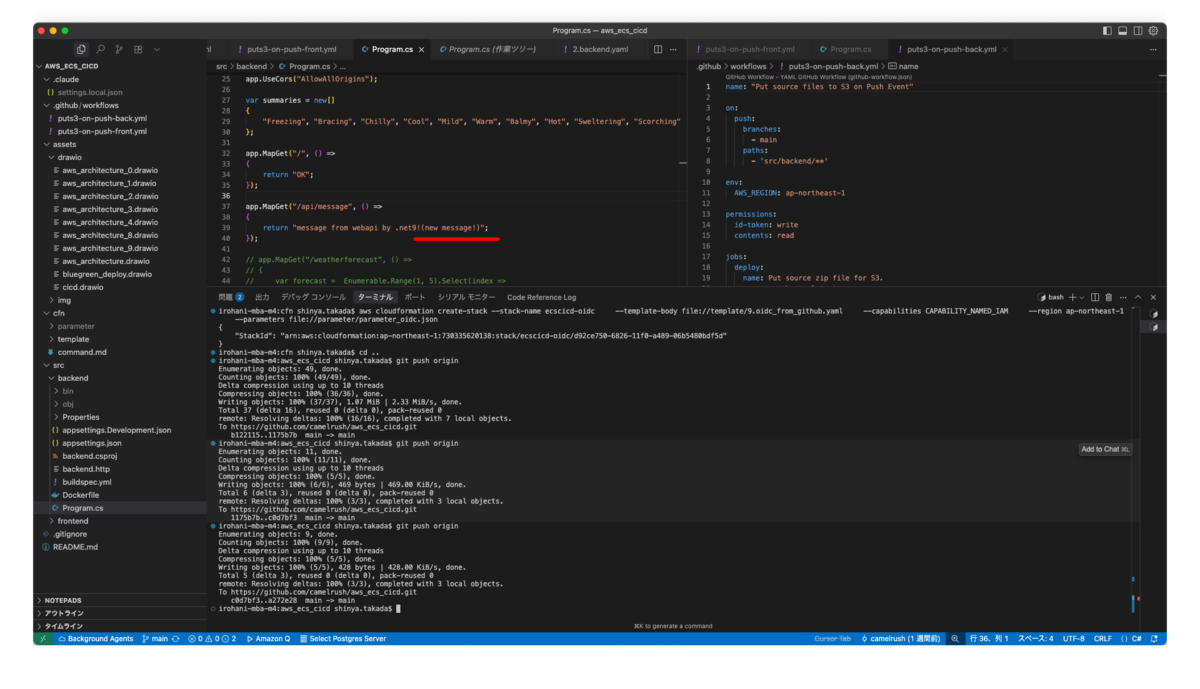

Claude Code + MCPという選択

変換システムの実装にあたり、Claude CodeとMCP(Model Context Protocol)の組み合わせを選択しました。

Claude Codeを選んだ理由:

- 自然言語での指示が可能

- コードの文脈理解力が高い

- 複雑な変換パターンを柔軟に処理できる

MCPを選んだ理由(当時の判断):

- Claude Codeから外部ツールを呼び出す標準的な方法

- Excel操作やDB定義検索を独立したサーバーとして実装可能

- ツールの再利用性

従来のコンバートプログラムとAI活用の違い

この手の変換作業では、正規表現ベースのコンバートプログラムを自作するアプローチがよく取られます。しかし、ルールベースの変換には限界があります。

従来のコンバートプログラムの課題:

- 事前に想定したパターンしか変換できない

- 変換もチェックも同じルールベースなので、ルールから漏れたものは検出できない

- 新しいパターンに遭遇するたびにルールを追加する必要がある

AI活用のメリット:

- 文脈を理解して柔軟に変換できる(コメント内か実コードかの判断など)

- 事前に想定していないパターンにも、それなりに対応できる

- 変数のスコープや使われ方を見て、適切な変換を判断できる

本システムでは、このAIのファジーさを活かしつつ、チェックフェーズではMCPツールによる厳格なルールベース検証を行います。

| フェーズ | 実行主体 | アプローチ |

|---|---|---|

| 変換 | AI | ファジー:文脈を理解して柔軟に変換 |

| チェック | MCPツール | 厳格:ルールベースで網羅的に検出 |

AIが見落としてもチェックツールが拾い、チェックルールにないパターンでもAIが対応する。この相互補完により、変換漏れのリスクを低減しています。

注意点:ファジーさゆえのデメリット

AIにファジーな変換を依頼しているため、コードの完全再現性がないというデメリットがあります。例えば、同じソースがコピペされた複数のExcelを変換した場合、Excelごとに異なる変数名が付けられることがあります。構造的には問題がないため、チェックには引っかかりません。

本アプローチは、このような差異が許容されることが前提です。変換後のコードが完全に同一であることを求める場合は、従来のルールベース変換の方が適しています。

半自動化という設計思想

完全自動化ではなく、半自動化を採用しました:

- 分析結果はユーザーが確認・承認してから変換に進む

- 変換結果もユーザーが確認・承認してからインポート

- 各工程でチェックフェーズを設け、問題があれば再実行

これにより、AIの暴走を防ぎつつ、人間の負担を最小化しています。

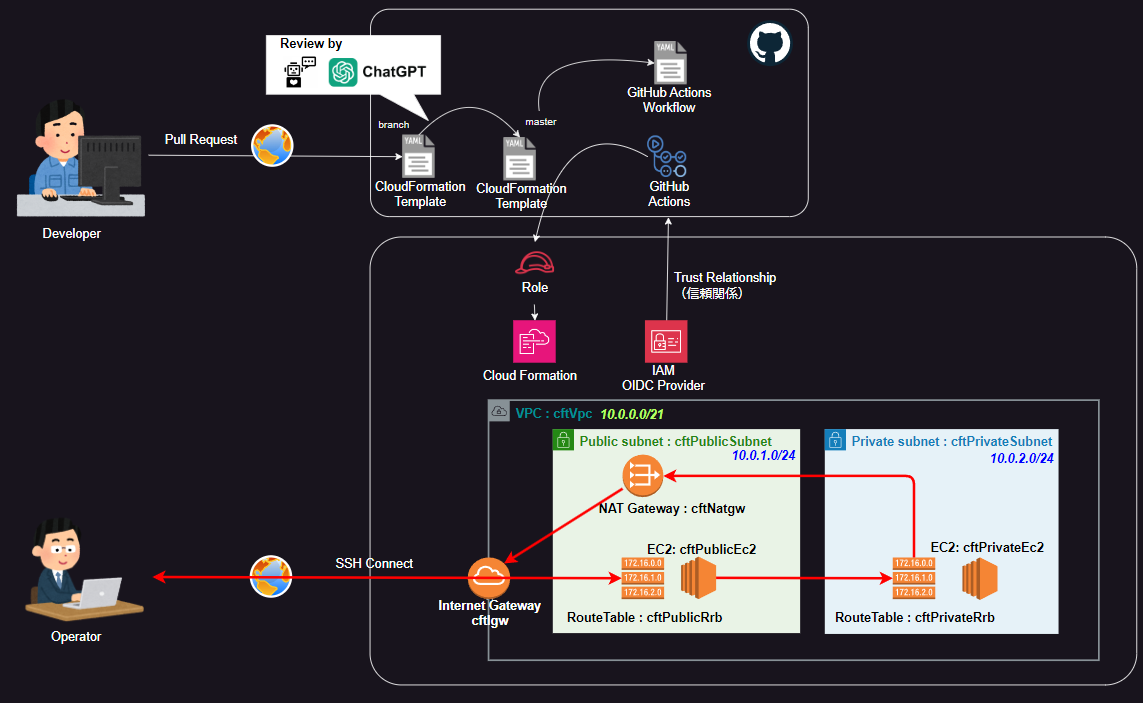

第4章:システムアーキテクチャ

全体構成

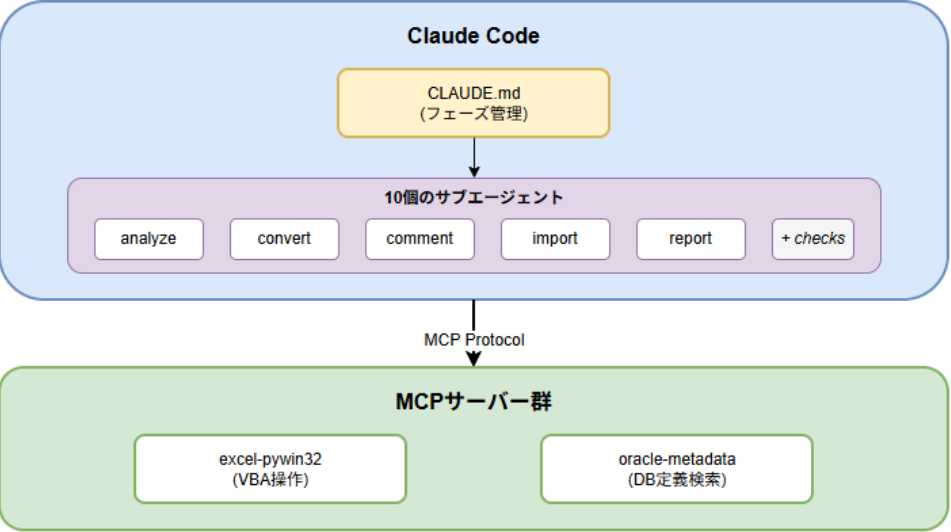

システムは3層構造になっています:

Claude Code(最上位)

- CLAUDE.md(フェーズ管理ファイル)を読み込み、全体を制御

10個のサブエージェント

- analyze, convert, comment, import, report(各作業フェーズ)

- 各フェーズに対応するcheckエージェント

MCPサーバー群

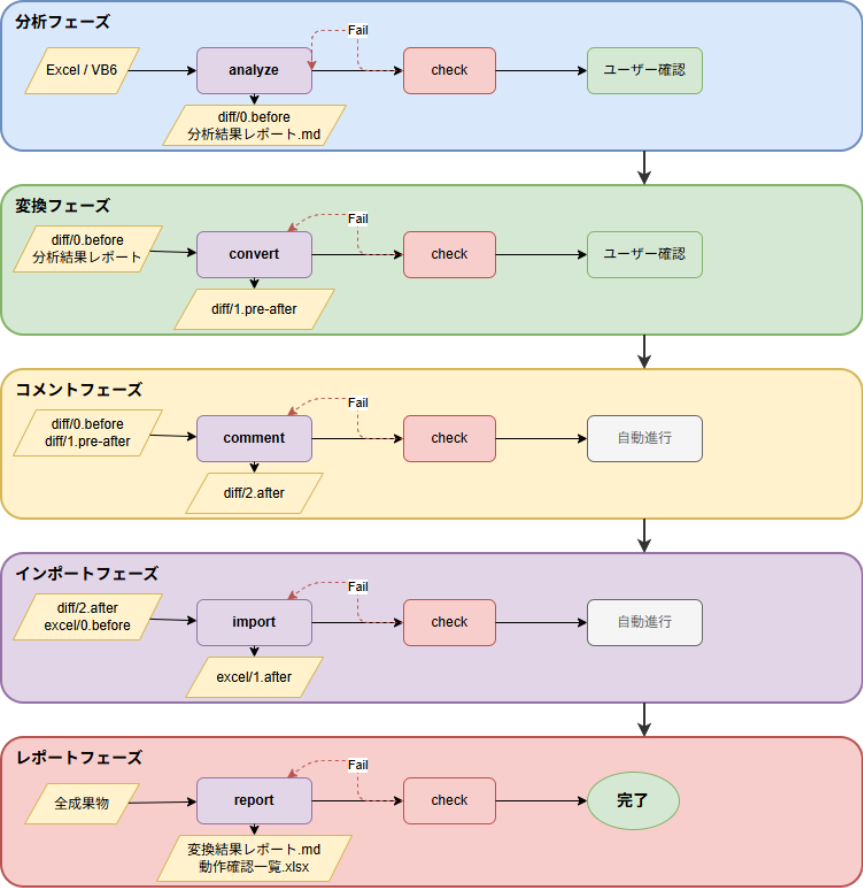

5フェーズ × チェックの品質管理モデル

| フェーズ | 処理内容 | 出力 |

|---|---|---|

| 分析(analyze) | OO4O使用箇所の特定、変換計画作成 | diff/0.before/, 分析結果レポート.md |

| 変換(convert) | 変換計画に従ってコード変換 | diff/1.pre-after/ |

| コメント(comment) | OCI対応コメントの付与 | diff/2.after/ |

| インポート(import) | Excelへのインポート、参照設定変更 | excel/1.after/ |

| レポート(report) | 変換結果レポート、動作確認一覧作成 | 変換結果レポート.md, 動作確認一覧.xlsx |

各フェーズの後にはチェックフェーズがあり、Failの場合は作業フェーズを再実行します。

MCPサーバーの役割

excel-pywin32サーバー:

project_export_full → VBAモジュールをエクスポート project_import_converted → 変換後モジュールをインポート vba_file_read → VBAファイル読み込み(Shift-JIS対応) vba_file_edit → パターン置換 vba_add_oci_comments → OCI対応コメント自動付与 vba_add_reference → 参照設定追加(ADODB等) vba_remove_reference → 参照設定削除(OO4O等)

oracle-metadataサーバー:

search_procedure_params → ストアドプロシージャのパラメータ検索 search_table_columns → テーブルのカラム定義検索

第5章:変換パターンの技術詳細

DB接続・切断の変換

' 変換前(OO4O)

Dim OraSession As OraSession

Dim OraDatabase As OraDatabase

Set OraSession = CreateObject("OracleInProcServer.XOraSession")

Set OraDatabase = OraSession.OpenDatabase("ORCL", "user/pass", 0)

' 変換後(OLEDB)

Dim OraConnection As ADODB.Connection

Set OraConnection = New ADODB.Connection

OraConnection.Open "Provider=OraOLEDB.Oracle;" & _

"Data Source=ORCL;" & _

"User ID=user;Password=pass"

OO4OではOraSessionとOraDatabaseの2オブジェクトが必要でしたが、OLEDBではADODB.Connection1つに統合されます。

Recordset(CreateDynaset → Rs.Open)

' 変換前(OO4O) Dim Rs As OraDynaset Set Rs = OraDatabase.CreateDynaset(strSql, 0) ' 変換後(OLEDB) Dim Rs As ADODB.Recordset Set Rs = New ADODB.Recordset Rs.Open strSql, OraConnection, adOpenStatic, adLockReadOnly

トランザクション処理

' 変換前(OO4O) OraSession.BeginTrans OraSession.CommitTrans OraSession.Rollback ' 変換後(OLEDB) OraConnection.BeginTrans OraConnection.CommitTrans OraConnection.RollbackTrans ' 注:Rollback → RollbackTrans

ストアドプロシージャ

OO4OとOLEDBのパラメータ指定方式の違い

OO4OとOLEDBでは、ストアドプロシージャのパラメータ指定方式に重要な違いがあります。

| 方式 | OO4O | OLEDB/ADODB |

|---|---|---|

| パラメータ指定 | 名前指定が可能 | 位置指定のみ |

| パラメータ順序 | 順不同でOK | 定義順に厳密に合わせる必要あり |

OO4Oでは :パラメータ名 で名前を指定できましたが、ADODBのOLE DBプロバイダーでは、パラメータは位置(ordinal)で識別されます。つまり、Parameters.Append する順序がストアドプロシージャの定義順と完全に一致している必要があります。

参考: ADO Command object ignores parameter names when invoking stored procedure - ADOのドキュメントでは、パラメータの "name" プロパティはVBプログラム内でパラメータを識別するためだけのものであり、ストアドプロシージャのパラメータとは位置(ordinal)でのみ対応すると記載されています。

参考: Microsoft Learn - Using Parameters (OLE DB)) - OLE DBではパラメータは名前付きでも無名でも、常にordinalで識別されます。

この違いにより、変換時にはoracle-metadataサーバーを使ってパラメータの定義順序を正確に取得し、その順序通りにパラメータを追加する必要がありました。

変換例

' 変換前(OO4O)- 名前指定でパラメータを追加

OraDatabase.Parameters.Add "p_name", "", 2 ' 2番目のパラメータを先に追加してもOK

OraDatabase.Parameters.Add "p_id", 100, 1 ' 1番目のパラメータを後から追加

OraDatabase.ExecuteSQL "BEGIN pkg.proc(:p_id, :p_name); END;"

result = OraDatabase.Parameters("p_name").Value

' 変換後(OLEDB)- 定義順にパラメータを追加(順序が重要!)

Dim Cmd As ADODB.Command

Set Cmd = New ADODB.Command

Cmd.ActiveConnection = OraConnection

Cmd.CommandText = "pkg.proc"

Cmd.CommandType = adCmdStoredProc

Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter("p_id", adInteger, adParamInput, , 100) ' 1番目

Cmd.Parameters.Append Cmd.CreateParameter("p_name", adVarChar, adParamOutput, 100) ' 2番目

Cmd.Execute

result = Cmd.Parameters("p_name").Value

型変換の落とし穴(NUMBER型のDecimal/String問題)

これが最も厄介な問題でした。OO4OとADODBでは、Oracle NUMBER型の値取得時に返却されるVBAのデータ型が異なります。

| 技術 | NUMBER型の返却 |

|---|---|

| OO4O | 精度16桁以上 or 精度未指定 → String |

| ADODB | すべて → Decimal |

この違いにより、既存コードが暗黙的にString型を期待している場合、変換後に実行時エラーが発生します。

対策: convertType() 関数を全Recordsetフィールドアクセスに適用し、OO4Oと同じ挙動を再現するモジュールを追加しました。

第6章:工夫したポイント

AIモデルの使い分けとエージェント分離

当初の問題

当初は、1つのCLAUDE.mdファイルにすべてのプロセス(分析→変換→コメント付与→インポート→レポート)を記述していました。しかし、以下の問題が頻発しました:

- 作業の一部を漏らす: 長い指示の中で特定のステップをスキップしてしまう

- ユーザー確認をせずに勝手に進める: 確認ポイントを無視して次のフェーズに突入

- 指示の解釈ブレ: 同じ指示でも実行のたびに異なる挙動

原因の推測

- コンテキストの肥大化: 1つのファイルに全情報を詰め込むと、AIが重要な指示を見落としやすくなる

- 責任範囲の曖昧さ: 「何をどこまでやるか」が不明確だと、AIが勝手に判断してしまう

- チェックポイントの欠如: 途中で品質確認する仕組みがないと、エラーが連鎖する

対策:メインエージェント + サブエージェント構成

この問題への対策として、以下の設計に変更しました:

| 層 | 役割 | 内容 |

|---|---|---|

| メインエージェント(CLAUDE.md) | フェーズ管理のみ | 次にどのサブエージェントを呼ぶか判断、ユーザー確認ポイントの制御 |

| サブエージェント(oracle-*.md) | 作業の実行 | 1つのフェーズに集中、明確な入力/出力定義 |

| チェックエージェント(*-check.md) | 品質ゲート | 作業結果の検証、Pass/Fail判定 |

モデルの使い分け

処理の特性に応じてAIモデルも使い分けています:

| フェーズ | モデル | 理由 |

|---|---|---|

| analyze, report, check系 | デフォルト(高精度) | 分析・判断の精度が重要 |

| convert, comment, import | sonnet(高速) | 定型処理が多く、速度優先 |

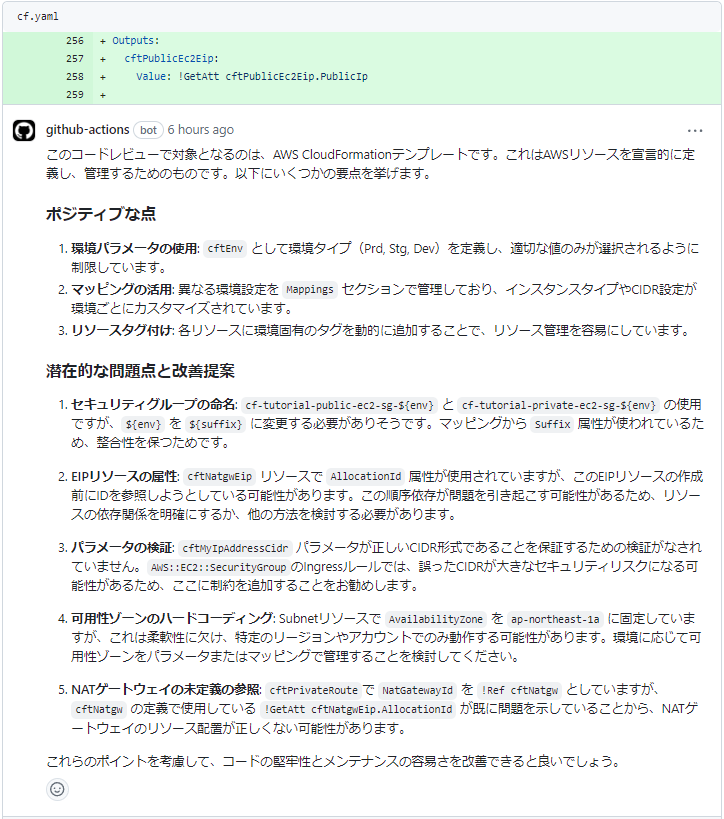

チェックフェーズによる品質ゲート

各作業フェーズの後にチェックフェーズを設け、以下を自動検証します:

- OO4Oコードの残存チェック

- 改行コードの異常(CRLF以外の混入)

- 構文エラーの検出

- インポート前後の差分確認

Failの場合は問題箇所を特定し、作業フェーズを再実行します。

3段階のdiff比較による品質担保

成果物は3段階で保存され、WinMergeで比較確認できます:

diff/0.before/ ← 変換前のオリジナル diff/2.after/ ← 変換・コメント付与後 diff/3.exported_for_check/ ← Excelにインポート後、再エクスポートした結果

インポート→再エクスポートで差異が出れば、インポート処理に問題があることがわかります。

DBメタデータ活用

ストアドプロシージャの変換では、oracle-metadataサーバーを使ってパラメータの型情報と定義順序を取得します。これにより、手動でDB定義を調べる必要がなくなり、パラメータ順序の誤りも防げるようになりました。

第7章:苦労話 ― AIは思い通りに動かない

バイブコーディングは万能ではありません。実際に遭遇した問題を紹介します。

例1:MCPツール接続失敗時の暴走

現象: MCPサーバーに接続できない場合、AIは「問題を解決しよう」として、勝手に代替スクリプトを生成し始めました。

# AIが勝手に生成したスクリプト with open(vba_file, 'r', encoding='utf-8') as f: # ← UTF-8で読もうとする content = f.read()

結果: VBAファイルはShift-JIS(CP932)でエンコードされているため、UTF-8で読み込んで書き戻すと文字化けが発生。日本語コメントや文字列リテラルが破壊されました。

対応: CLAUDE.mdに「MCPツールが使えない場合は処理を中断し、ユーザーに報告すること」と明記しましたが、どんなに指示を加筆してもAIが暴走することはたまにありました。

結局、CLI上で作業フェーズを常に監視し、AIが想定外の行動(独自スクリプトの生成等)を始めたらEscキーで即座に中断してやり直しさせる運用で対処しています。完全な解決には至っていません。

例2:並行セッションによるソース破壊

現象: 作業効率を上げるため、複数のClaude Codeセッションで並行作業させていました。

結果: 同一ファイルを複数セッションが同時に編集し、あるセッションの変換済みコードを別のセッションが上書き・破壊。変換作業が無駄になりました。

対応: AIには排他制御の概念がありません。以下の運用ルールで対処しました:

- プロジェクト範囲を明示する: 本来の作業フェーズと異なる指示を出す場合も「〇〇プロジェクトの範囲で」を枕詞として必ず付ける

- バックアップ指示の明示: ケースによっては「バックアップを取ってから作業すること」と明確に指示

- 並行作業は完全分離: 同時に作業させる場合はプロジェクト単位で完全に分離

例3:指示無視と過剰な「改善」

現象: 変換作業を指示したにもかかわらず、AIが「ついでに」コードの改善を行いました:

- 未使用変数の削除

- インデントの修正

- 変数名のリネーム

結果: OO4O→OLEDB変換とは無関係な変更が混入し、動作確認時に「何が変わったのか」の切り分けが困難に。最悪の場合、意図しない動作変更が発生しました。

対応: 禁止事項を明文化し、繰り返し指示する必要があります。CLAUDE.mdに以下を追記:

## 禁止事項 - OO4O変換と関係ない変更を行うこと - 未使用変数の削除、リファクタリング等の「改善」 - コメントの追加・削除(OCI対応コメント以外)

第8章:実績と効果

変換実績

1か月の作業期間で、41件のプロジェクト変換を完了しました。作業者は1名(約0.75人月稼働)、総修正規模は約6,800ステップです。

IPA基準との比較

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)の「ソフトウェア開発分析データ集2022」に基づき、生産性を比較しました。

IPA基準値

IPAが公開している改良開発の生産性基準値は以下の通りです:

| 生産性(中央値) | 人月換算(160人時) | |

|---|---|---|

| 改良開発 | 3.01 SLOC/人時 | 約482 SLOC/人月 |

工程範囲

今回の作業範囲は、実装とコンパイルの確認までを実施しました。変換結果のテストはサンプリングで動作確認を行い、各Excelファイルごとの単体テストや結合テスト以降は実施していません。

IPA基準の開発工程に当てはめると、基本設計・詳細設計・製造(実装)の52%に該当します。

| 基本設計 | 詳細設計 | 製造(実装) | 製造(単体) | 結合テスト | 総合テスト | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| IPA基準 | 18% | 18% | 16% | 15% | 20% | 13% | 100% |

| 本PJ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | 52% |

IPA基準での工数試算

| 計算式 | 値 | |

|---|---|---|

| 総ステップ数 | - | 約6,800行 |

| IPA基準工数(全工程) | 6,800 ÷ 482 SLOC/人月 | 約14人月 |

| IPA基準工数(実施工程52%) | 14 × 52% | 約7人月 |

実績との比較

| IPA基準 | 実績 | 比較 | |

|---|---|---|---|

| 工数(実施工程) | 約7人月 | 0.75人月 | 約90%削減 |

| 生産性 | 482 SLOC/人月 | 約9,100 SLOC/人月 | 約19倍 |

AI支援(Claude Code + サブエージェント)により、IPA基準比で約90%の工数削減を実現しました。

第9章:振り返り ― MCPである必要はあったのか?

結論:MCPでなくてもよかった

正直に言うと、MCPは過剰だったかもしれません。

代替案1:単純なPythonスクリプト

excel-pywin32サーバーの機能は、単純なPythonスクリプトでも実現可能でした:

# これでも十分だった def export_vba_modules(excel_path, output_dir): xl = win32com.client.Dispatch("Excel.Application") wb = xl.Workbooks.Open(excel_path) for component in wb.VBProject.VBComponents: component.Export(f"{output_dir}/{component.Name}.bas") wb.Close() xl.Quit()

Claude Codeはbashやpythonスクリプトを直接実行できるので、MCPサーバーという形式にする必要はありませんでした。

代替案2:Claude Skills(カスタムスキル)

Claude Codeには「Skills」という機能があり、よく使う処理をスキルとして定義できます。MCPサーバーを立てるよりシンプルです。

MCPを選んだ理由(当時の判断)

- MCPが新しい技術で試してみたかった

- 「サーバー」という形式にすることで再利用性が高まると考えた

- 複数のClaude Codeセッションから共有できると思った

MCPを使ったことで被った問題

実際に運用してみると、MCPサーバーへの接続が頻繁に切れるという問題が発生しました。

- 作業中に突然MCPツールが使えなくなる

/mcpコマンドで再接続を試みる必要がある- 再接続しても不安定な場合があり、Claude Codeの再起動が必要になることも

原因は完全には特定できていませんが、以下が考えられます: - MCPサーバープロセスのタイムアウト - Windowsの環境依存の問題 - 長時間稼働による接続の不安定化

この問題により作業が中断されることが多く、シンプルなスクリプト実行の方が安定していた可能性があります。

今振り返っての評価

| 観点 | 評価 |

|---|---|

| 学習コスト | MCPサーバーの実装・デバッグに時間がかかった |

| 安定性 | サーバー接続問題で作業中断が頻発 |

| 再利用性 | 結局このプロジェクト専用になった |

| 代替手段 | スクリプトやSkillsで十分だった |

MCPが活きるケース vs 過剰なケース

MCPが活きるケース:

- 複数のAIツール(Claude, GPT等)から共通して使いたい

- 長時間稼働するサービスとして提供したい

- 複雑な状態管理が必要

過剰なケース(今回のような):

- 単一のClaude Codeセッションで完結する

- バッチ的な処理で、常駐サーバーは不要

- プロジェクト固有の処理で再利用予定がない

第10章:今後の展望・まとめ

他のレガシーコード変換への応用可能性

今回のアプローチは、他のレガシーコード変換にも応用できます:

フェーズ管理とチェック機構の考え方は汎用的に使えます。

バイブコーディングで学んだこと

AIは万能ではない

- 思い通りに動かないことが多い

- 禁止事項の明文化と繰り返しの指示が必要

- 暴走したらEscで止めてやり直し

人間の役割は「指示と承認」

シンプルな選択が正解のこともある

- 新しい技術(MCP)に飛びつく前に、既存の手段で十分か検討すべき

- 安定性 > 新しさ

まとめ

1か月で41件のOO4O→OLEDB変換を、Claude Code + MCPで実現しました。

- バイブコーディングで変換システム自体をAIに作らせた

- フェーズ管理とチェック機構で品質を担保

- IPA基準比で約90%の工数削減、生産性18.9倍を達成

- 苦労もあったが、手作業に比べて大幅な効率化を達成

- MCPは過剰だったかもしれないが、学びは多かった

レガシーコードの移行に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

参考文献

- IPA ソフトウェア開発分析データ集2022

- ADO Command object ignores parameter names - Google Groups

- Microsoft Learn - Using Parameters (OLE DB))

- ADODB.Command and Parameter order - Tek-Tips

本記事の執筆にあたり、実際のプロジェクトで使用したCLAUDE.md、エージェント定義、MCPサーバーのコードを参考にしました。